Jards Macalé era um dos músicos do Transa. Era o compositor das melhores canções de Gal Fatal. Que cantou com o Moreira da Silva no Projeto Pixinguinha, que organizou o Banquete do Mendigos e que junto com o Glauber foi abraçar o Golbery porque Golbery era o fiador da abertura lenta e gradual. Que tinha um disco chamado Contrastes onde ele aparecia beijando uma morena linda que só muito tempo depois eu fiquei sabendo que era a escritora Ana Miranda. Quando eu era adolescente, Macalé era o verdadeiro maldito. No começo dos anos 80, quando todos os malditos da década de 70 viraram sucesso popular e eu estou falando de sucesso popular mesmo, não de música tocando na Fluminense, Eldorado ou na Ipanema, somente dois bambas, Macalé e Tom Zé seguiam como outsiders. Eram os pontos fora da curva no coachês coorporativo. Ou como todos lembraram nas homenagens, só eles seguiam desafinando o coro dos contentes. Estou falando de um balaio onde sacudiram e pularam Alceu Valença, Zé Ramalho, Fagner, Pepeu, Raul Seixas, Rita Lee, Djavan, Baby Consuelo, Gonzaguinha e muitos outros. Até Luiz Melodia, Jorge Mautner e Walter Franco tocavam no rádio de vez em quando. Macalé e Tom Zé, nunca. Nem por acidente ou erro do programador. Não estou desmerecendo em nada o sucesso da turma que tocou no rádio. Nem dando certificado de pureza pra dupla Macalé-Tom Zé. Mas eu me perguntava, por que no meio daquela turma de gente boa, Chico, Caetano, Gil e Milton já eram, ao lado de Gal, Elis e Bethânia os campeões do mainstream, por que aquela dupla estava sempre fora do páreo. Nenhum deles tinha pinta de galã, portanto, pra mocinho não serviam. No meio dos anos 80 me mudei pro Rio de Janeiro. Macalé lançou um disco chamado 4 Batutas e um Coringa, com composições de Paulinho da Viola, Geraldo Pereira, Nelson Cavaquinho e Lupicínio Rodrigues. Como os jornais ainda existiam e os suplementos culturais ainda não haviam sido extintos, o JB deu matéria de capa. Eu tenho uma lembrança de nesta matéria, o Macalé descascar pra cima do Caetano (assim como Tom Zé também fez em algum momento) chamando o velho baiano de vampiro das almas da MPB (Onde anda o Peninha? O Odair José? perguntou...) Macalé seguia tão maldito, a ponto de chamar pra briga o mestre dos magos. A história da arte em geral, é sempre contada pela repercussão que a obra teve, e pelo que aconteceu nos bastidores da obra, ou do movimento. O lance aqui não é a fofoca, nem saber de quem é o cu de creuza. O lance é que houve um tempo em que na cultura brasileira tinha briga, porradaria, críticas e discussões acaloradas. Muitas vezes por motivos nobres, outras vezes por questões torpes. Quase sempre por sexo, dinheiro e poder. Santa obviedade Batman! Hoje tudo é Programa Legal. Não fiquei nenhum pouco desapontado com o sucesso e o reconhecimento que Macalé teve nas duas últimas décadas. Ele foi favorecido pelo tempo, por uma nova turma de ouvintes e pelo empenho da Rejane Zilles. Assim como Tom Zé, que conquistou novas turmas com um pequeno empurrão de David Byrne. Novas gerações cantando, gravando e indo aos shows. O reencontro de Macalé no aniversário de Transa foi o fino. No fim das contas, o que fica são as canções, os discos e as memórias. Mas os barracos não podem ser desconsiderados…Eles ajudam a contar a história. Eu encontrei Macalé poucas vezes. Tão poucas, que lembro de todas. A primeira, numa tarde calorenta de um dia de semana, quando entrei num boteco muito chinelão na rua Real Grandeza pra tomar um mate. Macalé estava sentado numa mesa, não resisti e cantei: eu moro, na rua Real Grandeza. Ele me chamou pra sentar e me mostrou a lista que estava fazendo com os maiores inimigos do país, aqueles cuja morte, desaparecimento ou prisão fariam do Brasil um lugar melhor. Roberto Marinho era o primeiro nome da lista. Se eu fosse atualizar esta lista hoje, incluiria o nome do cretino que agrediu covardemente o mais maldito e romântico de todos os astros portoalegrenses: Julio Reny. Voltando para o Macalé: em uma das minhas primeiras saídas no Suvaco do Cristo, ele estava com uma vareta que tinha uma arroba na ponta (eu posso estar enganado, mas era algo parecido) e ele dizia que era uma homenagem ao Glauber, uma ideia na cabeça e uma arroba na mão. Se não era isto, era parecido com isto. E a última vez foi no Jobi, na noite em que Geisel morreu. Ficamos bebendo até a edição do O Dia chegar, Macalé tinha escrito um artigo sobre o general para o jornal. A varanda inteira do Jobi bebeu junto conosco naquela noite. Uma velha na mesa ao lado comentou sem nenhuma cerimônia: Você não é aquele mulatinho pernóstico que cantava de vez em quando na televisão? Eu mesmo, ele respondeu sem se incomodar. Nem todos os meus heróis morreram de overdose. A maioria, por sorte, está morrendo de velhice mesmo, ou por azar, das doenças da velhice. E o lance é se acostumar com a rotina. Músicos, poetas, escritores, atores, musas, cineastas, palhaços, marcianos, atletas, amigos, conhecidos ou não. Todo dia, alguém vai subir de agora em diante. Santa obviedade ululante seu abostado!!! E a gente só pode agradecer por eles terem estado por aqui. Salve Macalé, salve Jimmy Cliff, salve Ornella Vanoni, salve Mani Mounfield. A velhinha arrogante e preconceituosa do Leblon provavelmente já morreu. Roberto Marinho já morreu. Bolsonaro está preso e sua turma em breve vai puxar uma cana. Macalé riu por último. Tom Zé ainda está na área. No fim, sempre sobram os malditos e os apocalípticos. E, impossível negar, os integrados também. Na Corda Bamba 176 está na rede trazendo uma super entrevista com Renata Felinto, uma artista que não é maldita, não é integrada e muito menos apocalíptica. Mas que tem muito pra contar. Saravá!

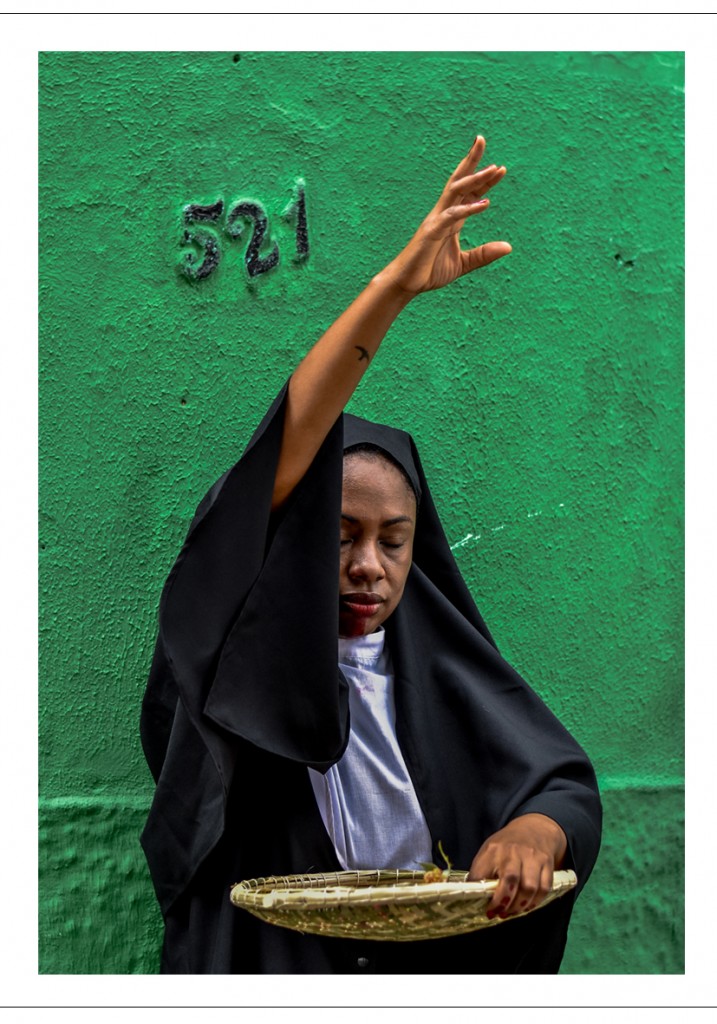

Em janeiro de 2024 passei um dia com a artista paulista Renata Felinto, no Museu Afro-Brasil, para gravar o episódio dela na série RAIZ: ARTE AFRO-BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA, que agora, neste mês de novembro está no ar no Canal Curta! Abaixo vai uma boa parte da conversa. Renata Felinto é séria e praticamente não deixou espaço pra eu falar bobagem. Ela se esforçou muito pra virar artista, pra virar educadora, pra virar acadêmica e pesquisadora. E ainda se esforça muito pra cuidar dos filhos, portanto, ela tem mais e muito o que fazer. Sua obra acontece em diferentes suportes: vídeos, performances, fotografias, desenhos, pinturas e tratam basicamente da identidade negra feminina.

FM: Vendo as suas perfomances, eu percebi que tem muito do pisar o chão, pisar a terra, os pés descalços, o pé se firmando. RF: É uma questão de uma pessoa preta de São Paulo. Sempre me incomodou esta narrativa da cidade como uma terra de imigrantes europeus, especialmente imigrantes italianos. Não é raro eu viajar pelo Brasil e as pessoas acharem estranho que o meu fenótipo seja de uma pessoa que nasceu em São Paulo, filha e neta de pessoas que também nasceram por aqui. Eu cresci ouvindo isso e quando entrei para a universidade para fazer graduação, ficou muito evidente do quanto o sobrenome europeu é valorizado, do quanto que os descendentes usam esse sobrenome como uma moeda e de como todas as outras identidades acabam sendo apagadas por aqui. Então, fiquei pensando que esse território também é afropaulista e que eu precisava através de alguns trabalhos demarcar essa minha origem. E pisar na terra é uma forma de demarcação.

Eu comecei a estudar as populações africanas e entender que em inúmeras danças, as pessoas ficam com as pernas flexionadas. Esse movimento corporal está ligado a um corpo que faz uma reverência à terra. É uma terra que é ancestral, é uma terra onde são colocados os nossos mortos, é uma terra que também é origem. Quando a gente pega algumas mitologias com a mitologia iorubana, onde o fundamento que cria o ser humano é a lama cedida por Nanã, a gente começa a entender isto. Eu fui fazendo várias conexões para entender a terra também como um símbolo de luta territorial. Uma luta que não vai parar nunca, que é incessante. Então, eu fui dançar em vários lugares da cidade de São Paulo que são importantes dentro da minha história. Comecei dançando no Marcos Zero e fui dançando até Itaquera, que é o lugar onde eu cresci.

FM: Você acha que então, o Caetano estava sendo profético quando ele escreveu que São Paulo é o novo quilombo de zumbi? É, estava sendo profético. Eu acho que as periferias são quilombos.

FM: Por que a mudança para o Crato? RF: Para falar a verdade, antes de ir para lá, eu nem sabia que a cidade existia, não tinha esse conhecimento. Uma amiga que trabalhou aqui no Museu Afro-Brasil comigo, me falou sobre a Universidade Regional do Cariri, quando eu estava acabando o curso de doutorado. E o meu objetivo era dar aula em universidade, eu queria muito dar aula de história da arte. Eu tenho dois filhos, duas crianças, mas que eram bem pequenininhos naquela época, em 2015. Eu falei: Eu quero criar meus filhos em um lugar tranquilo. Eu quero almoçar com meus filhos, ter uma casa com quintal, e isso é quase impossível aqui em São Paulo. Principalmente pra população preta, que não é uma população que tem herança. A minha geração, e um pouco a geração anterior, talvez sejam as primeiras gerações a constituir uma herança material, de você deixar para um filho uma casa, das pessoas não terem que começar do zero. Eu pensei de uma maneira muito prática. Preciso ir para um lugar onde eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos. Na época eu tinha um companheiro, eu conversei com ele e fomos todos para o Crato. Prestei o concurso, passei, me separei nesse processo, mas eu resolvi que eu ia ficar lá mesmo, que lá seria uma boa cidade pra criar duas crianças.

Minha vida é ACDC, que é antes e depois do Crato. Foi muito importante para o meu crescimento pessoal, espiritual, profissional, artístico. Eu tenho certeza que se ficasse em São Paulo, talvez eu fosse uma pessoa menos madura do que eu sou hoje. Menos interessada em determinados assuntos e abordagens. E mesmo a minha docência, ela mudou completamente do que eu tinha estudado, tinha aprendido, do que eu achava que era uma metodologia de ensino. Mas eu estou num sertão. Tenho um amigo que diz que eu fiz uma migração inversa.

FM: De que maneira a academia mudou a sua vida? RF: Nós temos que entrar nesse lugar. Esse lugar também é nosso. Eu acho muito complicado quando as pessoas negras falam que a academia é um lugar que pode nos desconfigurar totalmente, que pode ser um lugar de deformação. Num primeiro momento é impactante você estar na universidade estudando arte e no convívio com seus colegas perceber que tudo que era muito positivo para você, que fazia parte da sua formação, da sua educação informal, ela era mal vista dentro do espaço acadêmico da educação formal. Reuniões familiares com muita gente falando alto, com muita comida…Eu cheguei assim na academia e fui me moldando para aprender a estar nesse lugar de uma maneira que não se tornasse conflituosa. Mas eu fui entendendo que é um lugar de muita opressão, que é importante você conseguir sair de lá sem abandonar sua história. Os movimentos negros quando criticam a academia falam sobre isso, que pode ser um processo de embranquecimento que te força a abandonar a sua origem, o modo como você usa o seu cabelo, cumprimenta as pessoas. O que eu vejo na academia é que a gente tem que dominar esse vocabulário para conseguir conversar com determinados grupos sim. É exatamente aí que eu queria chegar: dominar os códigos é estar pronto para respondê-lo. É mais sobre dominar o discurso para poder dizer o que os movimentos negros estão dizendo há muito tempo.

A Lélia Gonzalez falava da exploração sexual da mulher negra, falava sobre quais são as profissões que são aceitas para as mulheres negras e ela já trazia essa discussão de quando a mulher negra, que é o lixo da sociedade, pode falar. Então ela pede: “licença, que o lixo vai falar”. O lixo vai falar e vocês vão escutar. Não tem nada novo que eu tenha colocado nos meus trabalhos, o que tem de novo é a forma de falar sobre muitos assuntos que estão nos meus trabalhos. E através desse “falar” acadêmico, mais pessoas conseguem escutar e entender o que estamos falando. Tem gente que só vai aceitar o que é dito, se estiver numa palestra ou num ciclo de debates. Ali temos autoridade para falar. Se eu conversar sobre o mesmo assunto em uma mesa de bar ou numa festa, entra por um ouvido e sai pelo outro.

FM: E no Crato você conheceu Maria do Caboré. RF: AMaria Caboré foi uma mulher que nasceu muito provavelmente nos últimos anos do século 19. Uma mulher que teve uma vida de abandono, em situação de vulnerabilidade, morando na rua. Uma mulher negra que pra sobreviver buscava água pras pessoas, levava baldes de água pras casas. Ela foi muito desacreditada, muitas mulheres pretas tem esse estigma da loucura…não é a toa que nosso país tem expressões como nega maluca que inclusive é nome de bolo, de fantasia de carnaval. Nos Estados Unidos tem essa outra expressão que é black angry woman que é a mulher preta raivosa e daí as pessoas criam esses estereótipos, essas imagens de controle, mas elas não buscam saber a base, de onde que surgem essas raivas. Eu acredito que algumas reações da Maria Carboré tenham sido para canalizar uma revolta pela maneira como ela era tratada. Ela buscava água por um prato de comida, para ter vestimenta. Quando ela faleceu, depois dessa vida miserável, a população local começou a contar sua história de uma maneira romanceada. Ela passou a ser vista como uma espécie de mártir. É muito comum dentro da lógica católica, o próprio Cristo é símbolo de um sofrimento que depois é revertido, como se as pessoas ao perdoar o mártir, a sua passagem sofrida na terra tenham a redenção. Redimindo a mártir, acontece a redenção de uma coletividade. Então hoje, as pessoas visitam o túmulo dela para agradecer, para fazer pedidos, o túmulo é um lugar não oficial de peregrinação na cidade.

E a Maria Caboré, que não teve nenhum retrato tirado, que teve informações inconsistentes sobre sua vida, acabou tendo uma narrativa criada pela população local. Estas informações foram organizada por historiadoras como a Edivânia Barros. Eu fiz uma performance para homenageá-la, onde eu vou até uma fonte de água natural na Chapada do Araripe e faço o percurso até o túmulo da Maria Caboré. É um percurso longo. Depois eu lavo e banho esse túmulo com pétalas de rosas e durmo sobre este túmulo. É uma trilogia sobre as Marias que eu conheci na região do Cariri. Tem a Maria Margarida que está viva, é uma Mestra do Guerreiro, uma expressão da cultura popular de Alagoas. Margarida migrou pro Ceará e levou a tradição com ela. E tem a Maria de Araújo que foi uma Beata. Foi ela que realizou o milagre pelo qual o padre Cicero Romão fica conhecido. Então são três mulheres negras, com histórias muito intensas de vida e que são homenageadas nessas performances.

Em Juazeiro do Norte que é uma cidade praticamente fundada pelo padre Cícero várias pessoas nunca ouviram falar de Maria de Araújo. Mesmo assim, dentro do Museu do Padre Cícero tem uma estátua dele e uma dela ao lado, em tamanho natural. Ela foi praticamente adotada pela família do padre Cícero na pré-adolescência. Essa palavra “adotada” no Brasil, quando a adoção não é formalizada, a gente sabe que tem outras camadas e um trabalho doméstico forçado, enfim, esses detalhes a gente não tem. Ela foi cuidada, mas também acredito que tenha sido explorada em alguma dimensão. Ela era uma pessoa sensitiva e existe um episódio em que padre Cícero coloca na boca dela uma hóstia e essa hóstia se transforma em sangue. A figura dela acabou sendo eclipsada pela figura do padre Cícero que era um homem político. O milagre foi atribuído a ele quando na verdade foi ela quem teve a boca sangrando.

FM: O que você oferecia para as pessoas? RF: Acarajés. Eu encomendei mini-acarajés, pequenos como hóstias, para as pessoas receberem na boca como se fosse uma hóstia. Acarajés com bastante pimenta. Pensei em Iansã, a esposa do Orixá da Justiça, pensei nesse alimento para ser distribuído não como uma benção, não é um corpo de Cristo que você está recebendo, você está recebendo um corpo de justiça, na rua Maria de Araújo, para pessoas que não sabem quem ela foi.

FM: Eu fiquei curioso com o Embalando Mateus ao som de Hard-Core.

RF: Foi um trabalho que eu desenvolvi já separada e morando no Crato sem uma rede familiar, sem uma rede de amigas e de amigos. Minha filha na ocasião tinha um ano e meio. E o meu filho Francisco era muito pequenininho. Foi no momento em que eu tive que juntar os documentos para solicitar a pensão alimentícia. E naquele momento eu percebi que a pensão alimentícia não é nada diante do trabalho de uma mãe, seja com um companheiro dentro de casa, seja uma mãe sozinha. É um trabalho que não pode ser pago, que não é pago nunca. Porque a gente pode precificar os bens materiais que adquirimos para garantir educação e a sobrevivência da criança, mas você tem outras dimensões ali que não tem preço. Por exemplo, o seu tempo. Não dá para precificar. A gente precifica babá, a empregada doméstica, que é um tipo de trabalho muito mal remunerado no Brasil.

Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. O preço da fralda, o preço do leite, do uniforme escolar, isso é só uma parte. E é uma parte bem pesada. Eu fui juntando as notas fiscais, eu fui juntando os recibos, os contratos de prestação de serviço, porque eu tinha que montar, junto com a advogada, um processo de requisição de pensão, onde você tem que apresentar para o juiz qual que é a média de gasto mensal que se tem com aquela criança ou com aquelas crianças. E esse trabalho foi sobre isso, sobre pensar nessa média. Depois que eu juntei todos aqueles documentos, eu resolvi não jogar fora e comecei a colocar esses números em contato com a minha história familiar também. Porque no final das contas, eu venho de uma família com várias mães solos, seja porque o homem morreu, que foi o caso da minha avó paterna, que ficou viúva com filhos muito pequenos, seja por conta de um homem que resolveu abandonar e constituir outra família, ou ter duas famílias simultâneas, que foi o caso do meu avô materno. Ele tinha minha avó e tinha outra família. De tempos e tempos, ele aparecia. E demorou para a família entender o que estava acontecendo. No entanto, não era incomum isso acontecer nas famílias negras, jovens com duas esposas, praticando uma poligamia informal. E eu fui colocando fotos da minha mãe, das minhas avós com os filhos, eu com as minhas crianças, entendendo também esse lugar de solidão que é também a criação da criança, porque cada criação é única.

FM:Quem pariu Mateus que embale os seus…RF: Se você está vivo e saudável, seu papel é trabalhar para o seu melhor e para que essa geração que está sendo educada possa ter uma vida melhor. Eu não tenho outro objetivo na minha vida hoje. Eu fui estudar fora, fui fazer um pós-doutorado e alguns amigos ficaram espantados, que eu não parava de estudar. Não é por conta da minha formação exatamente, mas é para proporcionar outras experiências para os meus filhos. Então, se a academia é um meio, um instrumento para que eu possa fazer isso, eu vou usar a academia nessa perspectiva também. É para construir pesquisas consistentes, mas também é para meus filhos poderem acessar o que eu não pude acessar, por exemplo.

FM: Seus filhos se chamam Francisco Madiba e Benedita Nzinga.

RF: Nzinga Inbande foi uma figura histórica importante, uma mulher que durante 4 décadas impediu os portugueses de tomarem o seu reino. Tem um filme angolano que conta a história dessa rainha. Eu queria que meus filhos tivessem nomes de lideranças negras. O Francisco eu queria por Mandela, mas o escrivão não deixou, então colocamos o Francisco na frente e o apelido de Mandela depois. Benedita eu tinha receio que ela sofresse, é nome de gente velha, mas acabou ficando…é um nome cristão, mas São Benedito ainda é muito importante pro povo preto.

Eu tenho uma formação cristã, inicialmente. Mas eu parei de rezar para essas entidades do cristianismo. Depois eu fui estudando sobre os bantos e como os bantos numa situação de tensão pedem para o ancestral falar. Então eu comecei a pedir para os meus ancestrais, porque o que eu estou passando agora com certeza a minha bisavó passou e ela sabe me dizer como é que eu posso sair de uma determinada situação. Eu sou porque elas foram antes de mim, então é preciso respeitar e reverenciar essa linhagem.

FM: Vamos falar de alguns trabalhos: Vai, jorra esse amor na minha cara. RF: Eu gosto de ver as intervenções feitas na rua. Grafites, lambe-lambes. Eu frequentava muito a região da Augusta, da Luz, eu trabalhava na Pinacoteca como educadora. E naquela ocasião, eu li uma matéria que falava dos relatos que as profissionais do sexo faziam de seus clientes. Muitos nem queriam ter a relação sexual, muitos queriam mesmo era conversar. E pagavam para conversar. Homens carentes…

FM: Tem até a piada, pra conversar é mais caro…RF: Então eu transcrevi uma série de poesias românticas, coloquei em envelopes cor de rosa, que nem cartinha de amor de menina do nono ano. Cheias de adesivos, de coraçãozinhos, junto com ilustrações pornográficas. E fui distribuindo nas zonas de meretrício. Eu acho que VAI JORRA ESSE AMOR NA MINHA CARA é sobre essa nossa dificuldade de se relacionar. E na série Pequenas Putas, eu trato da hiperssexualização do corpo feminino, ao mesmo tempo em que os desenhos infantilizam as cenas de prostituição. É uma refelxão sobre a banalização e a superexposição dos corpos sensualizados, do ato sexual.

FM: No Bruch pra Exu, você trouxe a rua mais uma vez pro seu trabalho. RF: Quando você vai fazer ofertas, quando se deixa a cachaça na rua, a gente pressupõe que alguém que vive na rua vai beber aquela cachaça. Várias vezes eu já deixei a cachaça, não como um ebó elaborado por um babalorixá, mas porque eu quis só agradecer e deixei a cachaça lá, sabendo que alguém vai pegar e vai beber, e essa pessoa na condição dela, ela é um exu de rua.

O Brunch pra Exu foi um trabalho de agradecimento. Foi feito numa segunda-feira, depois de uma dificuldade imensa para abrir uma exposição, onde eu percebi as ações nem tão sutis do racismo institucional…O artista anterior tinha tido uma vernissagem. Na minha vez, o Centro Cultural alegou que havia verba. Então eu resolvi fazer a minha vernissagem na rua. Eu convidei as pessoas pelas redes sociais, e é engraçado, porque a gente que é da esquerda, a gente tem um discurso de ninguém solta a mão de ninguém, e vamos juntos, mas muitas pessoas não foram, porque na verdade a gente é bem classista, e as pessoas não queriam estar na rua ao lado de pessoas que estão em situação de rua, na Praça da Sé porque foi lá que eu fiz a…

FM: Na Caixa ? RF: Eu convidei várias pessoas pela internet, fiz um convite aberto, e eu vi pessoas que eu convidei passando, mas que não se aproximaram, porque eu organizei como se fosse um grande piquenique. Ao redor do Marco Sincrético da Cultura Afro-Brasileira, do Rubem Valentim, que fica na Praça da Sé, eu coloquei panos de chita com cestos de pães, mortadela, sucos, café, bolo, frutas. E as pessoas foram se aproximando, elas queriam saber se era da igreja, se tinha que pagar, se tinha que ir para algum abrigo. Elas foram chamando outros amigos, outras amigas ali. Eu falei e vocês podem pegar o que vocês quiserem, vocês podem comer à vontade, é para vocês. Mas por que você está fazendo isso? Eu falei olha, é um trabalho meu de arte, mas também um agradecimento porque eu tive uma situação que ela não se definia e quando eu pedi para a Exu, ele abriu o caminho, as coisas foram se desenrolando muito rapidamente. Então, eu vim aqui agradecer para ele. Eu consegui abrir a exposição e a exposição está aqui perto, vocês podem lá ver se vocês quiserem. E foi um momento de confraternização entre essas pessoas.

FM: Mais tarde você fez outra ação em White Face, Blonde Hair

RF: E depois, de praticamente oito anos, o Renato Silva, que é curador, ele não se sente tão confortável com essa titulação, mas ele é um curador e é um galerista, de uma galerinha importante aqui em São Paulo, a Mendes. Ele me convidou para fazer o Whiteface, numa exposição que ele fez a curadoria. O Whiteface é uma performance onde eu entro nas lojas e nos cafés para analisar o impacto de uma figura negra com uma peruca loira, toda afetada, andando pelos jardins. Na vernissagemm que o Renato me convidou, eu chamei um artista amigo, um congolês para ser o meu par. E ali, coincidentemente, por conta do próprio público que frequenta as galerias também, tinham muitas mulheres loiras. Eu lembro que tinha uma mulher loira do meu lado, e ela ficou me olhando e eu falei assim: Você está olhando meu cabelo, porque o seu não é loiro natural como o meu. E daí eu fazia os comentários e ia embora. A ideia era constranger as pessoas, nessa certeza que elas têm de que elas são brancas europeias. E o Shambuyi Wetu, como ele é da República Democrática do Congo, ele fala francês. Eu disse pra ele, vamos gastar o seu francês. Eu só respondo oui, oui, mon amour. Tem um artista que eu adoro, que é a Jack Leirner, ela ficou com muita raiva, porque ela não conseguiu perceber se aquilo era uma performance ou não. Para mim era tão evidente, um homem preto, com uma barba preta, com uma peruca loira. Uma mulher preta com uma peruca loira…Detalhe, somente nós dois estávamos tomando champagne na vernisssagem.

A Maria Beatriz Nascimento foi uma ativista e historiadora, ela dizia que nós, pessoas negras, precisamos nos voltar para o espelho da história, para então resgatar a nossa imagem, resgatar os nossos modos de ser, de viver e de se relacionar, para não permitir que esse processo de colonização da nossa história permaneça se propagando geração após geração. Ela sai de um quilombo em Sergipe, migra para o Rio de Janeiro, e um dos pontos de discussão dela é pensar que, por exemplo, a favela, a periferia do Rio de Janeiro e principalmente, essas construções nos morros, elas são provenientes de processos de aquilombamento. Então ela vai fazer a aproximação entre uma estrutura do que existe num quilombo mais tradicional e esse modo de vida das pessoas na favela no Rio de Janeiro. A Maria Beatriz Nascimento é super estudada hoje em dia, junto com a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro e a própria Djamila Ribeiro, que é super jovem. Elas constituem esse caminho que nos leva para o que a gente tem chamado de feminismo negro, que compreendem a sociedade brasileira de uma forma mais complexa. E os discursos delas, eu trago no meu trabalho, em imagens.

FM: Você trabalhou como arte-educadora aqui no Museu Afro-Brasil. Você pode me mostrar alguns dos seus locais favoritos por aqui? RF:

Eu passei pelo Museu Afro Brasil como educadora, supervisora e coordenadora da educação. Dentro do acervo do museu tem esse núcleo que para mim é super importante, que é o núcleo de arte do século XIX, porque demarca a fundação não só da Academia Imperial de Belas Artes, mas também, por volta de 60 anos depois, a entrada dos primeiros artistas negros. Quando você cursa arte numa universidade brasileira, dentro da disciplina de história da arte, nesse período do século XIX, durante muito tempo, nunca foi mencionado artista negro como artista acadêmico. Quando eu entrei no Museu Afro-Brasil como educadora, na fundação da instituição em 2004, esse núcleo foi super importante porque ele foi mostrando para mim, para uma série de pessoas que vêm fazer visitas, que sim, nós temos pintores negros e negras, então, ainda que se fale hoje, em 2024, sobre um boom de pessoas negras na arte brasileira, esse boom não existe. Nós sempre estivemos aqui. O que a gente não tinha era uma documentação mais consistente, que mostrasse essas biografias, que mostrasse essas formações e, principalmente, esses exercícios de pintura e as obras concretizadas. E um dos artistas que eu aprecio muito, que aparece, inclusive, na minha tese, é o Artur Timóteo da Costa, como um pintor que conseguiu transitar entre diferentes movimentos artísticos. Este núcleo do museu, ele reafirma que a gente tem o direito de ser artista, que somos artistas há muito tempo, seja numa perspectiva africana ou numa perspectiva mais eurocêntrica da pintura de cavalete.

O episódio de Renata Felinto na série Raiz: Arte Afro-Brasileira Contemporânea já está no ar no Canal Curta! Para assistir: Disponível nos canais 56/556 (Claro/NET), 75 (Oi TV), 664 (Vivo TV) e em operadoras da Neo TV. No streaming CurtaOn, estreia também em 04/11, com 5 episódios por semana. Assista pela Claro, Amazon Prime Video ou em curtaon.com.br

A capa desta edição mostra um desenho da série Pequenas Putas, de Renata Felinto. Para assinar Na Corda Bamba, role para baixo até os botões vermelhos desta página. Quem quiser apoiar com qualquer valor acima de R$ 5,00 a chave pix é fabpmaciel@gmail.com

Abaixo tem mais corda, com platitudes, autorreferências, dicas, links e a espetacular playlist # 150.

Eu, eu, eu! Bolsonaro se fodeu! com o

Eu, eu, eu! Bolsonaro se fudeu! com u

Saravá!

valeu:

Semana passada teve sessão de RAIZ no Sesc Santana em São Paulo.Super obrigado Jan Balanco, Lígia Fernandes e equipe. Também teve sessão no dia 20, no MAR-Rio, com super debate junto com Marcelo Campos. Outro super obrigado para toda a equipe do MAR-Rio.

anote na agenda:

sexta 28-11 18.30 no auditório da arquitetura da ufrgs. depois tem debate junto com Carlos Eduardo Comas e Sergio M. Marques.

na corda bamba revela com exclusividade, a identidade do agente secreto.

trata-se de um meliante profissional conhecido como jl DE albuquerque. ele costuma frequentar o bar lagoa, de onde comanda, junto com denise barreto, sylvia millon, sonia nunes e luis leitão uma quadrilha de dependentes químicos especializada em utilizar o whatsapp para difamar e chantagear pessoas de bem.

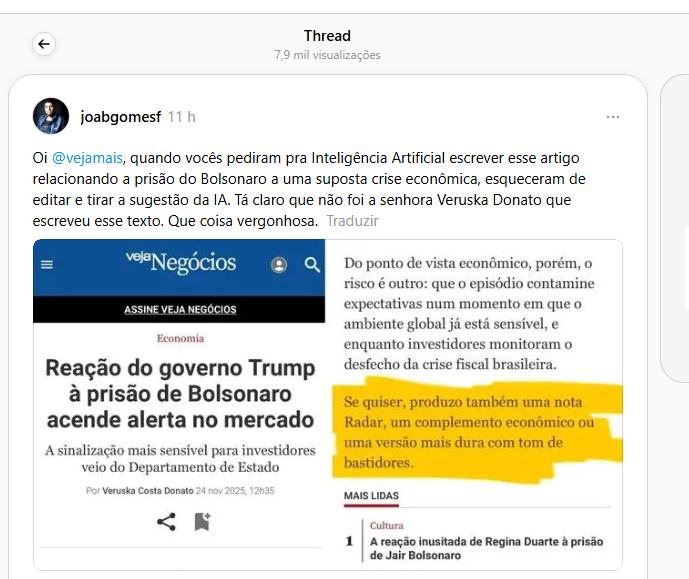

nada supera o jornalismo profissional brasileiro:

na corda bamba tá com renato freitas.

alô alô esquerda maracujina madalena que não é capaz de dar pipoco em nóia agressor de cadeirante…herói mesmo é o pastor Ismael Lopes, que não teve medo de entrar na cova dos leões.

LINKS! LINKS! E MAIS LINKS!

o site de renata felinto:

axexê da negra, um trabalho que vale conferir e refletir:

AXEXÊ DA NEGRA OU O DESCANSO DAS MULHERES QUE MERECIAM SEREM AMADAS (2017). Axexê é a cerimônia de enterro da espiritualidade da pessoa iniciada falecida, como se fosse um “desfazimento” da iniciação dentro do candomblé nagô. Utilizamos essa palavra como um conceito, não como uma representação da cerimônia. A partir disso, propõe-se o enterro da espiritualidade coletiva de mulheres negras que foram amas de leite no Brasil escravocrata a partir de reproduções impressas. Uma reprodução da pintura “A Negra” (1923), cuja modelo foi a ama de leite da autora da obra, Tarsila do Amaral, também é enterrada juntamente com um culto infinito aos modelos modernistas que carregam em si a gênese racista das elites escravocratas.

feminismo negro:

O Amuleto de Ogum, Nelson Pereira dos Santos, 1975. Filmaço com Macalé.

Bo Diddley, 70 anos atrás. O mundo não começou em 2013.

Funga-Funga e Marcos Valle na Vila Sésamo:

e não deixe de fazer a sua lista jards macalé das 10 coisas que fariam do Brasil um país melhor se sumissem. vale tudo: bancada bbb, coachs (a gente sabe, coach não é gente), economistas de mercado, cantores de sertanejo universitário, etc.

na playlist 150:

Marion Rampal porque é doce e porque o solo de piano é bonito, The Beatles (quem quer sobras de gravações dos Beatles? Eu!) o disco novo de Baco Exu do Blues e depois sequência de Jards Macalé solo e com a magnífica Orquestra Tabajara de Severino Araújo, Itamar Assumpção e Luiz Melodia (eles agora devem estar repetindo o show que fizeram no Rio nos anos 90), sobreviventes e viventes Julio Reny e Cátia de França. Little Simz, Serge Gainsbourg, Can, Trabalhos Especiais Manuais, o single novo de Rogério Skylab, Empanadas Ilegales, Smoke City porque a Nina Miranda apareceu no Rio de Janeiro, Hollie Cook, sobras de café bleu do Style Council eu também quero, Ruben Gonzalez porque prisão de Bozo eu celebro com cubanos, Katie Schecter – dica do ninja Carlos Eduardo Lima– Karina Buhr, i single novo de David Byrne + Jowee Omicil, Alberto Continentino, Maria Rita, Bob Marley, The Stone Roses, Jimmy Cliff, Ornella Vanoni com Toquinho e Vinícius, Dom Um Romão, Nunsantara Beat, MOMO, Manacaos, D’água Negra, Boos Boos, Tower of Power, Donny Hathaway, uma do disco novo do Djavan, André 3000, Tita Lima, novidades dos Estranhos Românticos, Alan Vega, The White Stripes, Paul McCartney, Imarhan, David Crosby, Lau Ro, Paul Kantner, Pharoah Sanders, Kassa Overall e Bola de Nieve, um dos favoritos do Macala.

e a playlist # 150!

Deixe um comentário